「マニュファクチャとエンジニアが弱くなった」

と、琵琶湖周航の歌がつくられた琵琶湖畔の湖西にある老舗旅館福田屋で、グローバルに活躍されている世界的建築家

坂茂さんが呟かれた。坂さんは東京・ニューヨーク・パリと3つの事務所を持っておられ、隔週ごとにパリで仕事をされていたが、コロナ禍でパリに行けず日本におられたため、ミーティングさせていただいた。

「どうしてパリをメインに仕事をされておられるのか?」という私の問いに、坂茂さんは江戸時代に建てられた旅籠から琵琶湖の夕景を見ながら、こう答えられた。

「ヨーロッパ各国はマニュファクチュアとエンジニアが充実しているので、良い建築がつくれる。しかしアメリカでは良い建築がつくれない。なぜならマニュファクチュアもエンジニアもいない、さらに訴訟社会ということもあり、誰も挑戦しなくなり、無難なものになってしまう。日本は、アメリカほどではないが、同じようなものになってしまった」

重い言葉だった。同感だった。日本のモノづくりは強かったのではないか。なぜそうなのか。

たとえば、“こだわり”のオーガニック・有機野菜。普通の野菜の値段の1.5倍となると、“なんでこんなに高いねん。にんじんはにんじんやで”となる。老舗の日本料理店もそう、“美味しいかもしれないけれど、高すぎない?儲けすぎじゃないの?”となる。包丁もそう、“スーパーやったら、いろんな種類の包丁が安くたくさん並んでいる”となる。良いモノは良いとわかっても、そんなに高い理由がわからないと言うようになった。「コスト パフォーマンス」と言うようになった。なぜそうなったのか。

服はどうか。ヨーロッパの服づくりは、注文いただいた人のボディサイズ、シルエット、フィット感、着心地など「オーダーメイド」でつくられるオートクチュールが大半で、デザイナーとパタンナーとマニュファクチュアといった“職人”たちが連携してつくってきた。そうしてつくられた服は大事に長く着られた。かつて日本の和服もそうだった。

そこにアメリカが「技術」にて大量の既製服をつくれる業務改革がすすんだ。熟練した職人でなくても、“専門家”でなくても服を安くつくれるようになり、素敵な服を多くの人が着られるようになった。大量生産・大量消費時代となって、今まで着れなかった服が着れるようになったが、次々と新しいモノが売り出され、「モノ」の寿命が短くなり、粗末に扱われるようになった。社会的価値が大きく変わった。日本も高度経済成長期以降に、“大量生産・大量消費”の経済社会となり、“本物に近いモノを安く、誰もが買えるモノ”をめざし、社会に供給されるようになった。

「土木」という言葉がある。土と木という素材の漢字を組合せた言葉だが、英語でいうとCivil engineering である。土木とは”市民のためのエンジニアリング”。大学には「土木工学」という学問があるが、英語でいえばCivil engineering + engineering、engineeringが重なっている。そもそもengineering=エンジニアリングってなにか。日本語訳では工学とか技術(テクノロジーともいったりする)となるが、英語の「エンジニアリング」は、「人の心をつかむこと、人の気持ちに応えようとすること」、日本でいっている「エンジニアリング」は物理科学的に、“技術”を核にとらえ、「すぐれたもの、前進したものを求めつづける」という意味で使われているのではないだろうか。

ここで、世界最速の都市といわれる中国の深センでの話をする。

中国の深センでは、「深セン速度」で日々新たなものが創造され実験されている。アイディアが技術にて形となり、高速でビジネスを生んでいく。思い浮かんだアィデアが短時間でプロトタイプとなって、市場に投入されて実験する。市場の反応に耳を傾けて、すぐさま修正して、また実験するといった試行錯誤の連続が展開されている。かつて30年前の日本の風景が目に浮かんだ。

深センのいろいろなところに世界中のアイディアを語り合う人たちが集まる場があり、世界最大ともいえる電気街には見たことがある見たことのない様々な電気製品・部品が何でも揃い、それをスピーディに「松・竹・梅」の製品を創りあげる“深センの森”といわれる「マニュファクチュア」がある。

深センの若手経営者と話をした。「深センの製品をつくる技術力は、日本を追い抜いている分野もある。しかし『デザイン』は日本に追いつけない。デザインをつくりだす我々のカルチャーは50年おくれている」と語られた。シンガポールの政府高官も同じようなことを言った。これからの日本のモノづくりのKFS(成功の鍵)のひとつであるが、どうだろうか。では「デザイン」とはなにか。

たとえば奈良の興福寺の阿修羅像。現代日本で最も人気のある仏像のひとつであり、もともと阿修羅とは戦闘をこととする仏教の守護神。その猛々しい神を平城京の仏師は「編集」して、美少年のような像に日本的な仏像として造った。

デザインには「物質的デザイン」と「精神的デザイン」がある。物質的なものは時代ごとに変えつづけていくものであるが、物質に込められた「精神的デザイン」がある。このモノに込められた想い・思想といった精神的デザインは本質であり、引き継がれていくものである。だからこそ1300年前の仏師が興福寺の阿修羅像に現代日本人のみならず、世界とりわけアジアの人々は魅せられる。

能と狂言の「能面」もそう。室町・江戸時代にも、「写実的手法」があっただろうが、どうしてあのようにデフォルメした面となったのか。能面に意味を込めた「精神的デザイン」が、いまもなお能と狂言で現代の人の心をとらえる。新しくできた超高層ビルは高いなと思うが感動しない。しかし400年前に建てられた姫路城に感動したりする。現代の技術を駆使してつくられたモノが人々のハートをつかめず、古いモノが人々のハートをつかむのはなぜだろう。いつからか社会は「精神的デザイン」を喪失し、「物質的なデザイン」に頼りすぎるようになったのではないだろうか。

デザインのことを「意匠」と訳すこともある。優れた技術を持つ職人である「匠(たくみ)」が自ら意図するもの、気持ち、思想をそのモノに込めることがデザインであると読める。つまりデザインとは、人々が少しでも心地よい気持ちになってほしいという「想い」を形として表現することではないだろうか。それを日本では記号や絵やイラストを描くことをデザインと狭く捉える人が多く、つくられるモノから人の心が離れていく。

スーツはどうか。スーツの物質的デザインは時代のファッションとして刻々と変化する。しかし着てみて気持ちいいとかすっきりするとかという「着心地」という精神的デザインは、ずっと引き継がれていく変わらない本質である。それを着る人の姿、心持ちを想像し、スーツを着て「とってもいいな」とハートをつかめることが、「本物だ」といわれるためのモノづくりに求められる。「本物」となるためには、卓越した技術も必要だが、「思想」「想い」「こだわり」が必要である。

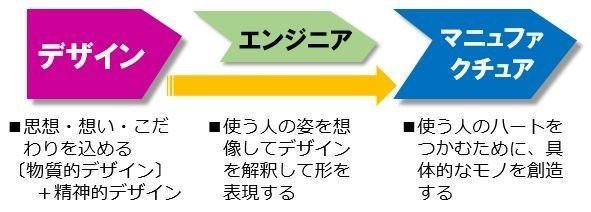

椅子もそう。人が心地よく生活したい暮らしをしたい。そのために、部屋のなかの椅子という家具はどうであったらいいのか、どのように椅子に座ったら心地よく過ごせるのかという部屋にいる人の姿・心持ちを想像して、その姿、椅子をスケッチするのが「デザイン」。物質的デザインに加えて、デザイナーの思想・想い・こだわりを「精神的デザイン」として込める。「エンジニア」はデザイナーの想いを実現可能なものにするため表現法・型式を考えて、見える「形」にする。そして「マニュファクチュア」が最終的に「椅子」として創りあげ、使う人の心をつかむ。この3つの機能が連携してこそ、よいモノ・本物が作られる。

ハサミ、ノコギリ、包丁など日本製のモノが世界で評価される例は昔から現代まで枚挙にいとまがない。「日本の匠」という形で紹介される。世界が着目するモノには創り手の想い・思想やこだわりが込められている。使い手が喜んで使っている姿を「想像」して、使い手の心をつかんで離さない本物が「創造」される。「デザイン

― エンジニアリング ―

マニュファクチャリング」のモノづくりは昔から現代に承継されているが、大量生産・大量消費時代以降、年々減少している。それはなぜか。

市場が小さいからといわれるが、真の理由はこれらのモノをすごいと理解するが”正当な価格として認めない”ということが大きい。匠の「技」の価値を認めなくなった。想いを込めながらつくりあげていくプロセスを認めなくなった。ハサミはハサミ、ノコギリはノコギリ、包丁は包丁だろう、スーツはスーツとひとくくり、高級ミカンといってもミカンだろうというようになってしまった。

日本人は技術・技術というが、実は「技術の価値」を認めないのではないか。そうすると、「生業」としてそれをやっていけなくなり、創り手が減り、それをつくりだす技術力がおちていく。そしてモノとしての輝きを失っていく。これが真の意味のエンジニアリング・マニュファクチュアリングが成立しない理由である。

エンジニアリング・マニュファクチュアリングが成立するためには、「良いモノは高い」というモノの価値を尊重しないといけないが、「だれもが安く買える」という大量生産・大量消費時代は良いモノもそうでないモノも、「モノ」としてひとくくりとなってしまった。コロナ禍後社会におけるモノづくりのキーワードとして「本物」があげられるが、これを再起動するのはそう簡単ではない。

ではどうしたらいいのかは、次回。

(エネルギー・文化研究所 顧問 池永寛明)

〔日経新聞COMEMO 7月15日掲載分〕