長野の善光寺を参拝した。中学校の修学旅行で信州に行ったので善光寺を参拝したはずだった。50年ぶりに訪れた、西国三十三所観音巡りの番外札所の善光寺は新鮮だった。仁王門の仁王像は大正時代の彫刻家の高村光雲と弟子の米原雲海がつくったものだったと初めて知った。50年前の善光寺の記憶は実は残っていない。私の50年前の記憶は、長野名物の“釜飯”を食べて、食べた釜を土産として持って帰ったということ。私の修学旅行の記憶は釜飯だけだが、逆に言えば50年経っても、長野で何を食べたのかを憶えているのはすごい。

1.人に会えないということ

「『鬱』という漢字、なかなか書けませんね。とっても難しいです」と半年ぶりに会った日本にいる韓国人の友人が語りだした。「日本にビジネス関係で来ていた韓国人で、コロナ禍で鬱になって、韓国に帰った人もいる。コロナ禍で人と交流がなくなったというのが理由。こんな状態がつづいたら、私も鬱になりそう」と。

…人と人とが会うという交流がいかに「非言語的な暗黙の了解を互いに与えあう行為だった」ということがよくわかる。たとえSNSやオンラインで日常的に密接にやり取りをしていても、満たされないことがある。

会わなくても、用は足りることは足りる。それで十分だということもある。しかし会わないことで傷(いた)んでいくことがある。会うということは、“非言語的な世界で暗黙に互いを理解し合っていた”ことであり、会わないことで大切なことがはがれていっている。

|

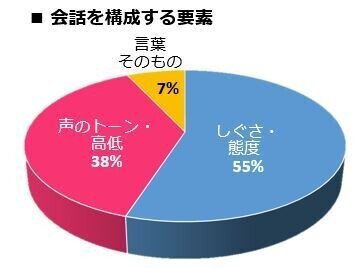

会話を構成する要素のなかで、言葉はわずか7%しか占めていないということはよく知られている。言葉よりも、「しぐさや態度」と声のトーンが会話で大切である。 |

このような非言語的な交流・情報交換ができないと、感情がついてこなくなる。オンラインでは、好きとか嫌いとか、喜びとか悲しみとか、驚きや諦めがつかみにくい。相手のことを推し量るためには、その人の理解が前提となるが、オンラインではその人の非言語的なところがつかめないので、その人のことを推し量れない。

2.人に会えるということ

コロナ禍1年半で、しなくなったこと、忘れたことがある。たとえば接待や会社帰りの飲み会がなくなった。この1年半、それをしなくても、何とかやってこれた。やらなくなったことのなかに、無駄なこと、意味がなかったことが多いことに気づいた。それをおこなう合理性がないものは、元に戻らない。

現在コロナ禍で「絶対ムリ、できない」といってきたことをしている。テレワークにオンライン会議にオンライン講演にオンライン講義、オンラインサロンにオンラインショッピングにオンラインデリバリー、タクシー配車アプリにオンラインフィットネス…あれよあれよと、コロナ禍前の普通にしていたことが代替され、コロナ禍前に無かった新しいサービスが生まれ、それが普通になろうとしている。しかしコロナ禍後、良いものは残り、良くないものは消える。

コロナ禍で本格化したテレワークはどうなるのか。1年目はなんとか頑張れたが、2年目の今年はもう限界、元に戻そうという動きも始まっている。

仕事のスタイルには一人ワークとチームワークがあるが、それをひとくくりで「ワーク」と捉える人が多い。仕事をオフィスでするのか、オフィス外でするのか、みんなで集まってするのか一人でするのかという方法論が議論の論点になる。仕事を大量生産時代の名残の「生産性」で捉え、「品質」と考えない。仕事の中身や仕事の方法はそれぞれ違うのに、「ワーク」一本で捉える。論点がずれている。

本来、より高い品質のものをより生産性をあげて創造することが求められる。それができる時と空間でおこなえばいい。オフィスがいいならオフィスで、家がいいなら家で、外がよければ外ですればいい。音楽を聴きながらがよければそうしたらいい。自由自在・柔軟に考えたらいい。

問題は二人以上のワーク。とりわけ営業。お客さまのところに行ってなんぼの営業も、テレワークとなった。お客さまもテレワーク中だから“営業に来てくれるな”となり、メール・オンライン営業となった。メールで提案書や資料を送ってオンラインでプレゼン。“オンラインでも、意外にできるなぁ”、“営業もテレワークでもできるなぁ”と言いだすトップもでてきた。テレワーク・オンラインでうまくいったのは、コロナ禍1年目の営業先の多くがコロナ禍前に会っていたお客さまだったから。

これがオンライン営業の本質である。1回でも2回でも会っていたら、オンラインであっても「お客さま」のことを理解できる。お客さまの「姿」が想像できる。オフィスや工場という日常の場での対面に加え、非日常での交流や共創活動があれば、「お客さま」の理解はさらに高まる。その理解があれば、対面ではなくオンラインがベースになったとしても、お客さまといい仕事はできる。しかし1度も会わずオンラインだけでは、その関係にはなかなかなれない。仕事はできても仕事は深められない、広がらない。いいものにはならない。コロナ禍1年目はできても、1度も会っていないお客さまが増えるコロナ禍2年目は厳しくなる。

これからコロナ禍が収束しても、対面ではなくオンラインがベースとなるだろう。この営業スタイルで、最高品質のお客さま価値を効率的に創造することが求められる。

どうしたらいいのか。会えないなか会える機会をどう活かすかに尽きる。茶道の心得である「一期一会」。一生に一度の機会を活かす、生涯に一回しかないと考えて会う。その一回に全力集中して、いかにお客さまとの唯一無二の関係をつくりあげられるかである。当方だけではなく、お客さまにとっても大事な面会の場だったと思っていただくことが求められる。これが進められていくと、かつてのように、訪問が目的だった「定期巡回」や「表敬訪問」といった、ムダなこと、非効率なことは許されなくなる。

3.コロナ禍後に、人と人が会うということ

すでにオンライン社会となりDX社会になっている。オンライン・ネットワーク・DX技術は、「時と場」のこれまでを劇的に変え、新たな「時と場」があらわれた。これがコロナ禍後社会の最大の変化。ここで新たなリアルの「時と場」が求められるようになった。会えないなかに会えるリアルの「時と場」を活かせるかがなによりも大切となる。

コロナ禍のなか、飲食店には行けなくなるなか、テイクアウト・宅配食・出張料理など、これまでにない食のスタイルが広がっている。コロナが収束したら、行けなかった飲食店に行きたいとみんな思っている。しかしそのスタイルはコロナ禍前と同じではない。飲食店に行くということは、美味しい料理を食べることだけでなく、非日常的な「時と場」を体験したいという想いが深まる。

コロナ禍後社会における食の「時と場」は純化していく。人と人が一緒の空間で体験したい、そしてその記憶を共有したいという時と場をいかに創造できるかが飲食店に求められる。

コロナ禍で、時と場が大きく変わる。お客さまの想いに応えるべく変わらないと、店は生き残れない。50年後のお客さまの記憶に残る長野の釜飯のように。

(エネルギー・文化研究所 顧問 池永 寛明)

〔日経新聞社COMEMO 6月18日掲載分〕