こんにちは。エネルギー・文化研究所の山納洋(やまのう・ひろし)です。

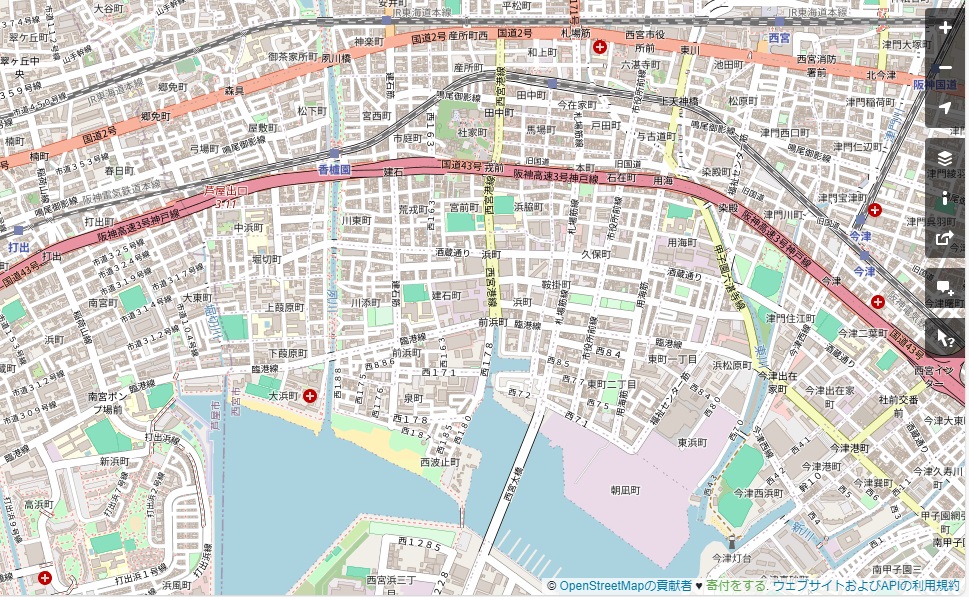

僕は2014年から「Walkin'About」という、参加者の方々に自由にまちを歩いていただき、その後に見聞を共有するまちあるき企画を続けてきました。

その目的は「まちのリサーチ」です。そこがどういう街なのか、どんな歴史があり、今はどんな状態で、これからどうなりそうかを、まちを歩きながら、まちの人に話を聞きながら探っています。

この連載ではWalkin'Aboutを通じて見えてきた、関西のさまざまな地域のストーリーを紹介しつつ、地域の魅力を活かしたまちのデザインについて考えていきます。

西宮は西宮えびすの門前町として、室町時代以来魚介類や手工品の市が立ち、商人が活躍していた土地でした。江戸時代には西国街道の重要な宿駅となり、宿場町としても栄えました。室町時代には名産として酒が知られ、江戸時代初期(1640年代)には本格的に酒造りが始まっています。

江戸時代には、収穫された米は基本的に年貢として供出されていました。江戸幕府は1643年に田畑勝手作禁止令(たはたかってづくりのきんしれい)を出し、田畑において木綿・煙草・菜種等の商品作物の栽培を禁じています。農民が米を商品として流通させることは困難で、西宮や灘の酒蔵家は、酒造りのための米を蔵米が集まる大坂で購入していました。

ところが17世紀の終わり頃には、各地で商品作物の生産が盛んになり、禁止令を無視して商品作物を生産するようになります。幕府も1735年に田方勝手作仕法(たがたかってさくしほう)を出し、年貢増徴を条件に商品作物の栽培を黙認する政策に移行しています。西宮や灘の酒造家は、この頃から、摂津や播磨の酒造りに適した酒米を用いた酒づくりを進めています。

西宮の酒を際立たせた要素に、「宮水」の存在があります。

西宮えびす神社の南東側(久保町)には、酒造メーカー各社の宮水井戸が集まっている場所があります。宮水が取れる場所は限られた一角なのです。1840年頃、西宮郷と魚崎郷で酒蔵を営んでいた櫻正宗六代目当主・山邑太左衛門(やまむらたざえもん)は、西宮で仕込んだ酒の方が良い酒になることに疑問を覚え、仕込み水に着目。西宮の水を魚崎まで運んで仕込んだところ美酒ができたため、その後西宮の水を魚崎まで運んで酒を造るようになりました、これを聞き伝えた酒造家たちは、争ってこの水を使うようになったのです。

「白鹿」の宮水井

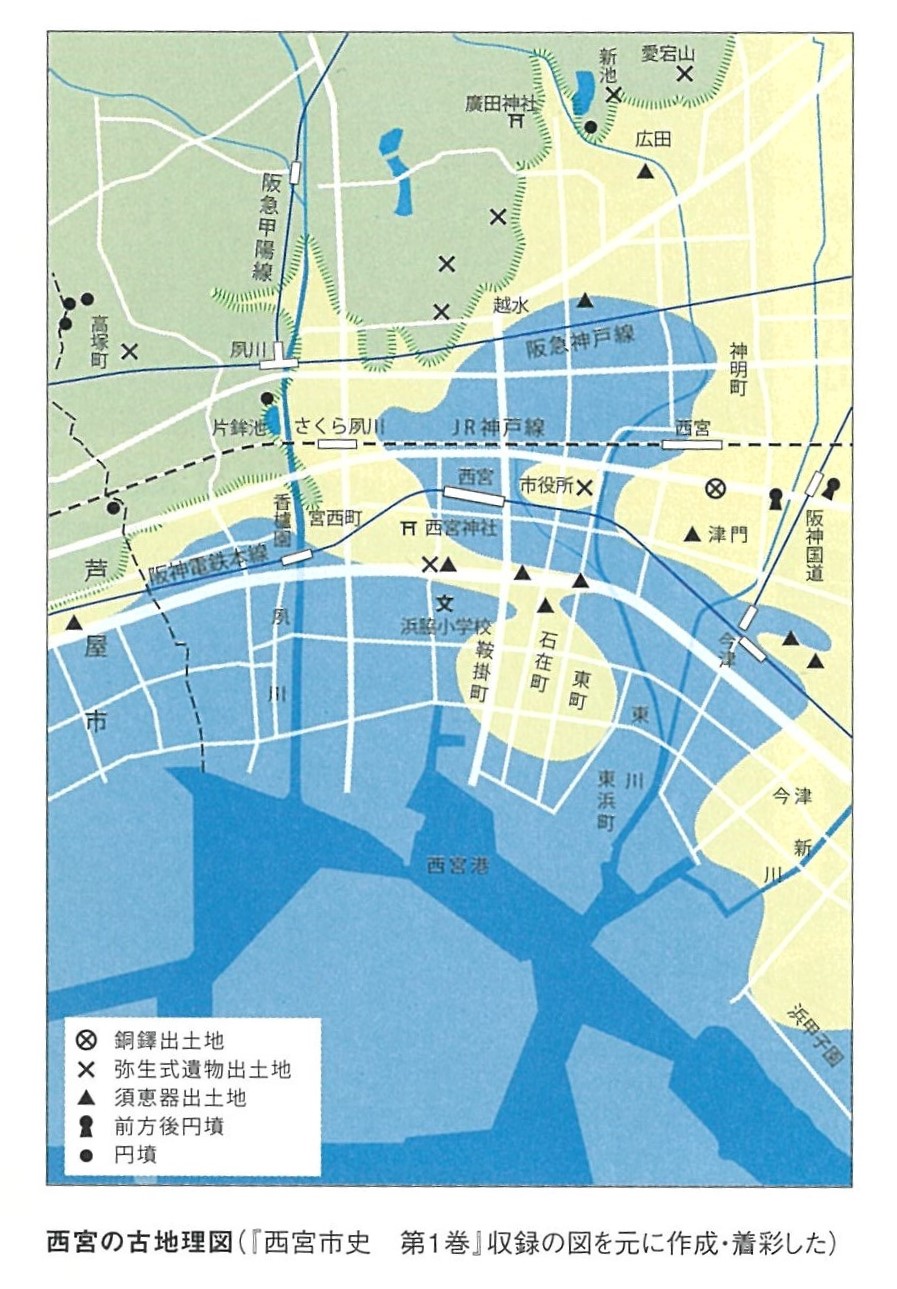

この一帯で汲み上げられる宮水は、ミネラル分が多く含む硬水で、赤茶けた色やにおいの原因になる鉄分が少ないという特徴があります。宮水地帯には3つの伏流水が流れていますが、そのうち2つはかつて入り海だった場所を流れており、酒の発酵を助けるカリウム、リンなどを多く含むようになります。一方、夙川を起源とする伏流水は酸素を多く含み、水中の鉄分を酸化鉄として沈殿させて除去します。これらの伏流水が合流することでミネラルが豊富で鉄分が少ない、酒造りに適した宮水となるのです。

西宮の古地理図(出典元:新之介著「凹凸を楽しむ 阪神・淡路島『高低差』地形散歩」)

また、樽廻船により江戸への大量出荷が可能になったことも、西宮の酒造りが盛んになった大きな理由です。

江戸初期には大坂の問屋が菱垣廻船で日用品を江戸に運んでいました。酒樽も当初は菱垣廻船で運ばれていましたが、さまざまな種類の荷物を乗せるため、出帆までに長い日数を必要とし、また海難の際に破棄される荷物に対する補償を共同で負担する必要がありました。このことに不満を持った酒問屋は、1730年に酒専用の樽廻船問屋の株仲間を結成、独自で樽廻船の運営を始めました。当時西宮には6軒、大坂には8軒の樽廻船問屋があったそうです。

樽廻船は資本力のある酒造家が所有していたため、老朽化する前に更新されていたことから、菱垣廻船に比べて事故率が低く、耐久性が高かったそうです。また酒樽の空きスペースに他の荷物を積載し、安い運賃で運んだことで、菱垣廻船を圧倒していきました。江戸時代末には樽廻船で江戸へ下った酒は年に100万樽、江戸の酒の8〜9割を占めました。樽廻船は、明治になってその地位を汽船や鉄道に譲るまで江戸へ酒を送り続けました。

それ以外にも、酒造りに適した気候(海からの湿気と山からの寒気)、近隣の丹波篠山地方から冬期の農閑期に出稼ぎで酒造りにくる技術力の高い丹波杜氏の存在、六甲山から流れる河川での水車精米が利用できたことなど、様々な要因が積み重なり、灘五郷は日本一の日本酒生産地域へと発展しています。

1995年に発生した阪神・淡路大震災により、多くの酒蔵で生産設備が被災し、大きなダメージを受けました。

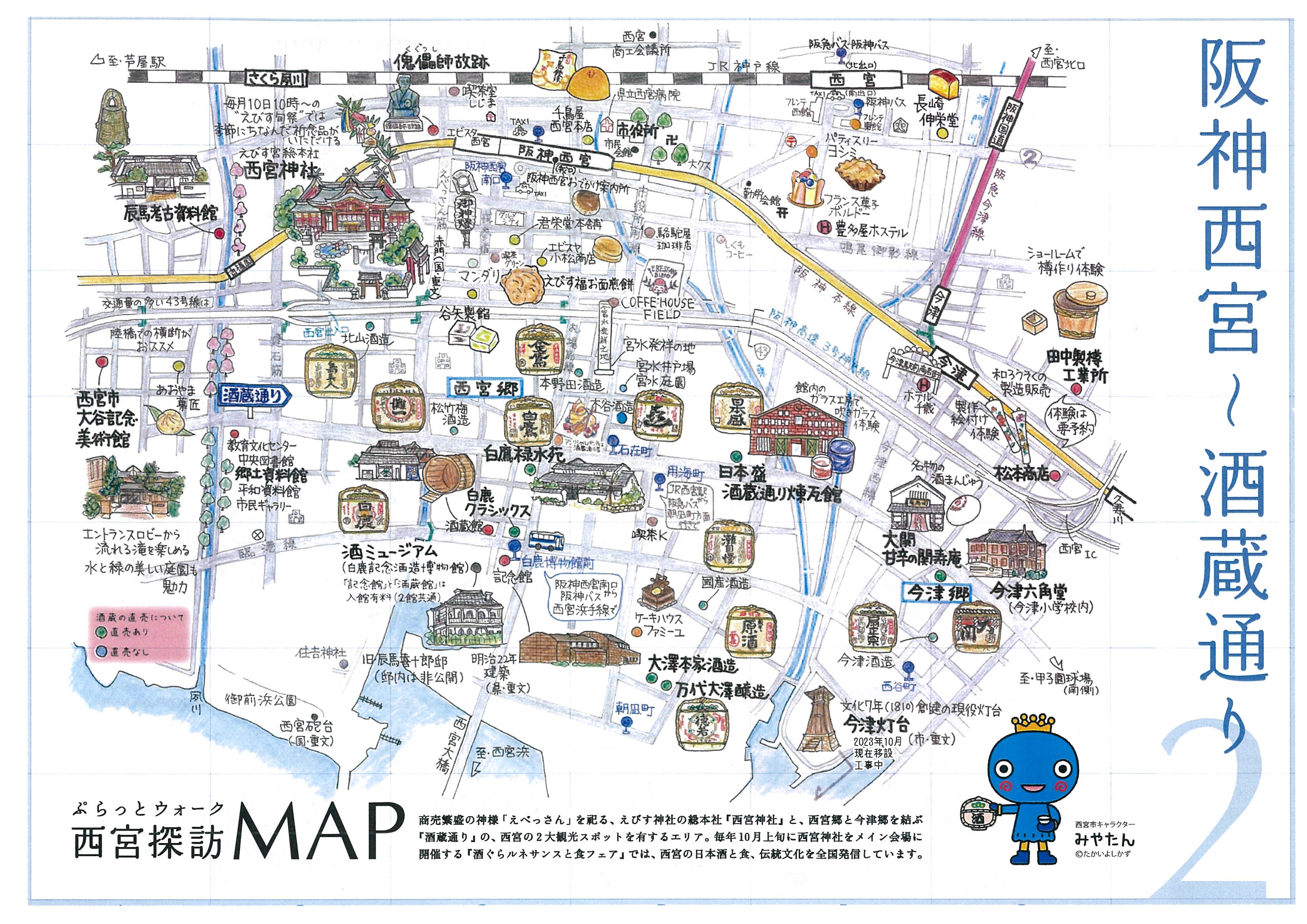

震災からの復興において、酒造メーカー各社は再起をかけ、伝統的な酒蔵の意匠を活かした飲食店・物販店や資料館を再建・新設しています。

辰馬本家酒造が営む「酒ミュージアム」では、館内では実際に酒造りに使われていた道具や酒樽、酒米を蒸していた釜場跡、酒を搾る時の槽場跡の発掘調査された遺構を見ることができます。また春と秋には季節に応じた特別展を開催しています。「酒ミュージアム(白鹿記念酒造博物館)」のオープンは1982年ですが、震災後に倒壊を免れた明治2年建築の酒蔵を改修し、1998年に復興オープンしています。釜場跡や槽場跡は、その改修工事の時に発見されたのだそうです。

「酒ミュージアム」外観

「酒ミュージアム」館内展示

「酒ミュージアム」内にある釜場跡

日本酒の製造をめぐる環境は厳しくなっています。国内出荷量はピーク時(1973年)には170万?を超えていましたが、その後消費者の嗜好の多様化により減少を続け、令和5年では約39万?、ピーク時の1/4以下にまで減少しています。一方で近年には、純米酒・純米吟醸酒などの特定名称酒の需要が徐々に伸びてきており、輸出についても海外での日本食ブーム等を背景に増加傾向で推移しています。

西宮には現在も、12の酒蔵が存在しています。全国的に有名な大手酒造メーカーもあれば、昔ながらの手造りにこだわり、蔵元での直売のみを行っている酒蔵もあります。

西宮市では、発生した阪神・淡路大震災からの復興を願い、地元西宮への感謝と西宮の日本酒をアピールするため、1997年に「西宮酒ぐらルネサンス」をスタート(*現在は「西宮酒ぐらルネサンスと食フェア」として継続)。観光客数を年々伸ばし、地域に大きな経済効果をもたらしています。酒造りを製造業から観光業に広げてPRしています。

昨年12月に、日本の「伝統的酒造り」がユネスコ無形文化遺産に登録されました。「伝統的酒造り」とは、杜氏・蔵人 等がこうじ菌を用い、長年の経験に基づき築き上げてきた酒造り技術のことです。西宮市ではこれを機に、「銘酒のまちにしのみや」を強くアピールしていこうとされています。

一般社団法人にしのみや観光協会発行「ぷらっとウォーク 西宮探訪MAP2 西宮〜酒蔵通り」より