こんにちは。エネルギー・文化研究所の山納(やまのう)です。

私はかつて、扇町ミュージアムスクエア(OMS)という、大阪ガスグループ(現・Daigasグループ)が運営していた複合文化施設の劇場担当をしていました。2003年の施設閉館後も「OMS戯曲賞」の運営や、イストワールと題したラジオドラマ・朗読劇シリーズの企画・運営などに携わっています。今回は児童養護施設の子どもたちとの「演劇ワークショップ」の実践について紹介いたします。

「しゃべる、きく、あそぶ 演劇ワークショップ」

Daigasグループでは、企業ボランティア活動「“小さな灯”運動」の中で、児童養護施設の子どもたちに演劇公演を鑑賞いただくプログラムを30年間継続してきましたが、観るだけでなく演じることで、コミュニケーションスキルを体得してもらおうと、2022年に同じく「“小さな灯”運動」のプログラムとして「しゃべる、きく、あそぶ 演劇ワークショップ」を始めました。これまでに4施設で開催しています。

講師を依頼したのは、劇作家の小栗一紅さん。過去に10年近く俳優養成所で子どもたちに演劇を教える経験をされていた方で、いろんな引き出しを持っておられ、子どもたちの反応を見ながら臨機応変にプログラムを変えていける強みを発揮いただいています。ワークショップには施設の先生たちとDaigasグループ社員も参加していて、子どもたちと同じワークに取り組んでいます。

トラウマインフォームドケア(TIC)

ワークショップの立ち上げにあたって私たちが最初に学んだのは、「トラウマインフォームドケア(TIC)」でした。TICとは、支援に関わる人たちがトラウマに関する知識や対応を身につけ、関わる人たちに「トラウマがあるかもしれない」という観点をもって対応する支援の枠組みのことです。

児童養護施設で暮らしている子どもたちの中には、幼少期に養育者から繰り返し暴力や暴言を受けてきた、家族の誰かが暴力を受けるのを見てきた、必要な世話を受けられなかった、養育者がひんぱんに変わったといった経験が過去にあり、トラウマを抱えている子も少なくありません。このワークショップでは、数名の子どもたちに継続して参加してもらい、子どもたちにどんな変化があったか、しんどくなってはいないかを十分にケアしつつ、さまざまなプログラムを試していきました。

どんなワークショップを?

プログラムの内容は、マンガや童話を題材にした台本を読んだり・演じたり、カードゲームで遊んだり、体を動かしたりといったものです。特に僕らと子どもたちとの関係性がまだ築けていなかった最初の頃は、カードやカードゲームを使ってコミュニケーションを深めていきました。

「子どもニーズカード」という、人が抱く様々な感情をイラストと分かりやすい言葉で表現したカードは、子どもたちが自分の中のモヤモヤした感情に気づき、伝えるのにとても役立ちました。

「子どもニーズカード」

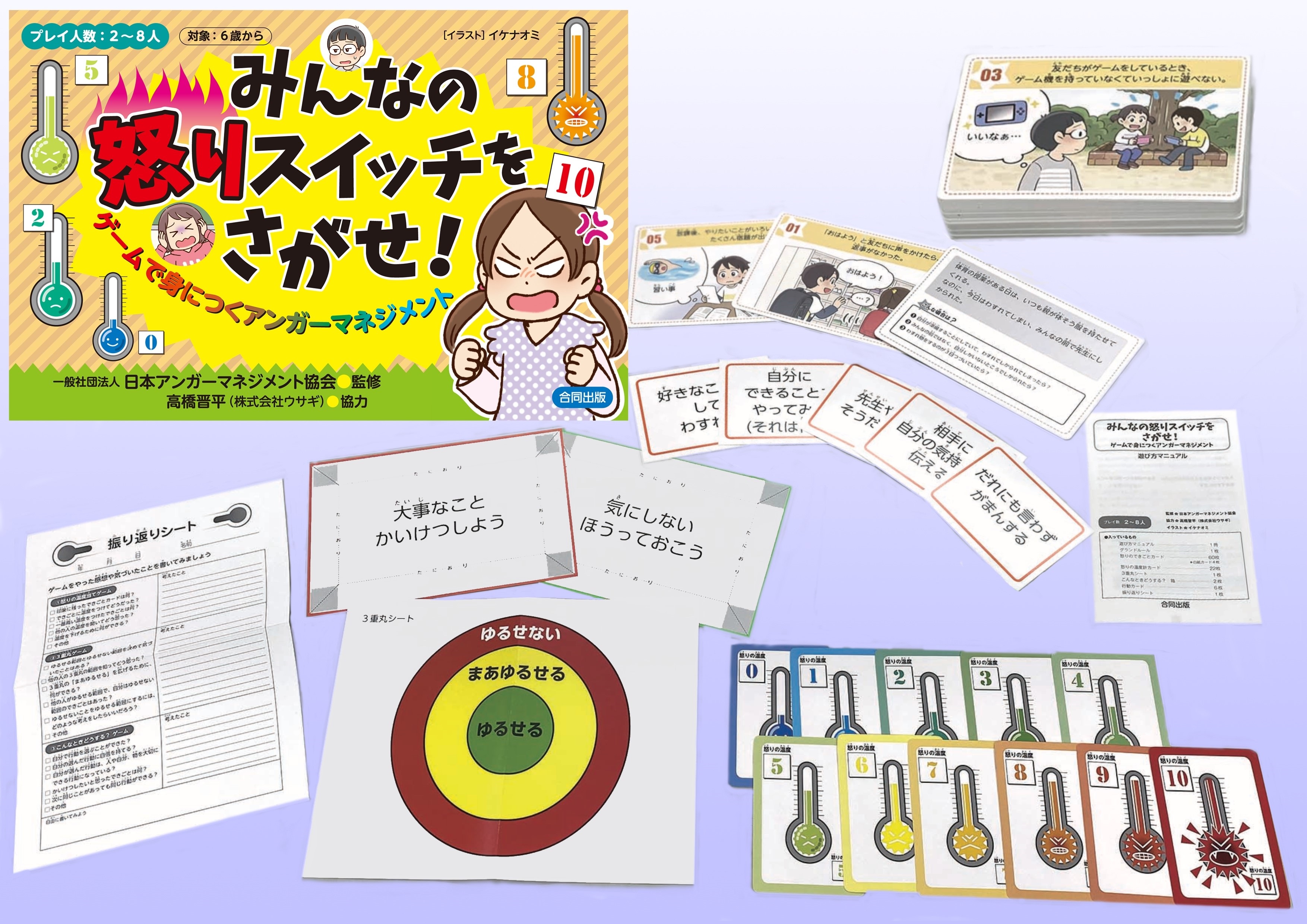

「みんなの怒りスイッチを探せ」(合同出版)は、日常よくある「怒りのできごと」について、どのくらい怒りを感じ、どう考え、どう行動すればいいかを考えて 話し合うカードゲームです。子どもたち自身が、なぜ自分は怒っているのか、本当は何を求めているのかに気づくこと、また他の人たちがどう感じ、何を求めているかを理解するのにとても有効なツールで、人間関係から起こる葛藤や対立の解消に役立ちます。ワークショップではそこから、「じゃあ、どうすればいいかを演劇で表現してみよう」といった使い方をしていました。

『みんなの怒りスイッチをさがせ!◎ゲームで身につくアンガーマネジメント』

一般社団法人日本アンガーマネジメント協会・監修、高橋晋平・協力、合同出版、2020年

より演劇的な内容としては、マンガのセリフを読む、早口言葉に挑戦する、いろんなパターンで「おはよう」を言い合う、短い絵本のストーリーを演じてみるなど、いろんなパターンを試しています。

小栗さんのワークショップでは、最初と最後にシェアの時間を設けたり、やりたくない時にはパスしても、休んでいてもいいという約束があったりと、子どもたちの気持ちを尊重するための工夫が凝らされています。彼女が工夫していたのは、ワークショップでの体験を子どもたちが日常で使えるものにするということでした。回を重ねるにつれて子どもたちとの信頼関係が生まれ、また自分たちの気持ちを言葉で表現してくれるようになっていきました。

ワークショップを続けていると、当初は攻撃的な言動が見られた子が徐々に心を開いたり、参加意欲が乏しかった子が、発表をサポートする役割を楽しむようになったりと、子どもたちは明らかに変化していきます。当初は「おはよう」の一言を発するのにも苦労していたけれど、その後徐々に自信をつけ、今では積極的に参加してくれている子もいます。安心して居られる環境があり、信頼関係が育まれてくると、子どもたちはそれぞれのやり方で、場になじみ、自分を表現していけるようです。

ワークショップを支える方法論

ワークショップを続ける中で、僕たちはTICだけでなく、人間関係をより豊かなものにしていくための考え方についてもお互いに学んでいきました。その中からいくつかを紹介します。

アメリカのマーシャル・B・ローゼンバーグ博士が1970年代に開発した「NVC(非暴力コミュニケーション)」。これは、「間違っているものは正されるべき」という固定観念から自由になり「自分の内面で何が息づいているか」に意識を向けることによって自分や相手とつながりをつくることができる、という考え方です。

NVCでは、観察(起こっていることを客観的に観察する)・感情(自分が何を感じているかに目を向ける)・ニーズ(自分にとって大切なことや求めているものに気づく)・リクエスト(何をしてほしいか伝える)という4つの要素に注目することで、対立・葛藤を越えて、互いにとって実りのあるコミュニケーションを生み出していきます。さきほど紹介した「子どもニーズカード」は、このNVCの考え方に基づいて開発されています。

マーシャル B.ローゼンバーグ著、小川敏子訳『NVC 人と人との関係にいのちを吹き込む法』日経BPマーケティング 2012年

「ネガティブ・ケイパビリティ」は、「どうにも対処しようのない事態に耐える能力」のことです。

私たちは、「能力」といえば、才能や才覚、物事の処理能力を想像しますが、ネガティブ・ケイパビリティはその裏返しの能力です。私たちの人生や社会は、どうにも変えられない、とりつく術もない事柄に満ちていますが、「直面する問題がすぐに好転しない状況下でも、投げ出さず腰を据えて解決法を模索する能力についても考える必要がある。」精神科医の帚木蓬生(ははきぎ・ほうせい)氏によって書かれた『ネガティブ・ケイパビリティ 答えの出ない事態に耐える力』(朝日選書) によって広く知られるようになった考え方です。

困った状況にある人に問題解決のためのアドバイスをするのではなく、「今、大変な状況にあるんですね」と受け止め、寄り添う。この姿勢は、ワークショップを運営する上での大事な指針になっています。

帚木蓬生著『ネガティブ・ケイパビリティ 答えの出ない事態に耐える力』朝日新聞出版 2017年

高校生向けのワークショップ

昨秋からは、高校生の女の子を対象としたワークショップにも取り組んでいます。

施設で暮らす高校生たちは、卒業すると施設を出て一人で暮らすようになり、初めて出会った多くの人たちと一緒に働いたり、学んだりすることになります。そのため他人とのコミュニケーションは不可欠です。また施設の女の子には、自分の意思を表明するのが苦手な子が多いそうです。これまで親から強制的に言うことを聞かされてきたために、「イヤと言うと嫌われる」と考える傾向にあり、そのことで社会に出てからトラブルに巻き込まれることもあり得るのだと。

そのあたりの事情を踏まえつつ、高校生向けのワークショップではこれまでに、いろんなパターンで自己紹介をしたり、カードゲームを使って演技したり、「傘のエチュード」をやったりしました。

「傘のエチュード」とは、雨が降っている日に面識のない2人が鉢合わせになり、そこに1本しかない傘をそれぞれが「自分のもの」だと主張する即興劇です。子どもたちはこういうシチュエーションになると、往々にして「大丈夫です」と傘を譲り、自分が不利になる立場でコミュニケーションを終わらせようとしてしまいますが、話し合うことでどちらがより切羽詰まった状況にあるかを理解し、お互いに最適だと思える点を探っていくことで、これまでは取っていなかったコミュニケーションの形を理解するようになります。自分も相手も大事にして、主張はしっかり行いつつ相手を傷つけないように配慮するというコミュニケーションの方法を「アサーション(assertion)」といいますが、演劇ワークショップはそういう技術を身につける機会にもなるのです。

傘のエチュード(大人向けの演劇ワークショップより)

大人向けの演劇ワークショップ

一昨年には、小栗さんとともに大人向けの演劇ワークショップを開催しました。子どもたちを対象にしたワークショップでどんな手法を使っているのか、どんな効果が得られたのかを広く知っていただくことがその目的でした。参加者の中には演劇関係者、学校・行政関係者、子どもや親の問題に関わる方々、グリーフケア(大切な人を亡くした方へのケア)に関わる方がおられました。みなさんの共通の認識としてあったのは、異なる価値観を持った他者と対話するための手法としての演劇には大きな可能性があり、こうしたワークショップは日々の生活の中でしんどさや生きづらさを抱えている大人にも必要なのではないか、ということでした。

また参加者の中には、その後子どもたちとのワークショップに参加・協力いただくようになった方もおられます。

大人向けのワークショップについては今後も時々開催し、ケアへの思いを持っておられる方、ワークショップのノウハウを蓄積しておられる方との協働を、さらに進めていければと考えています。