こんにちは。エネルギー・文化研究所の山納洋(やまのう・ひろし)です。

私は2014年から「Walkin'About」という、参加者の方々に自由にまちを歩いていただき、その後に見聞を共有するまちあるき企画を続けてきました。

その目的は「まちのリサーチ」です。そこがどういう街なのか、どんな歴史があり、今はどんな状態で、これからどうなりそうかを、まちを歩きながら、まちの人に話を聞きながら探っています。

この連載ではWalkin'Aboutを通じて見えてきた、関西のさまざまな地域のストーリーを紹介しつつ、地域の魅力を活かしたまちのデザインについて考えていきます。

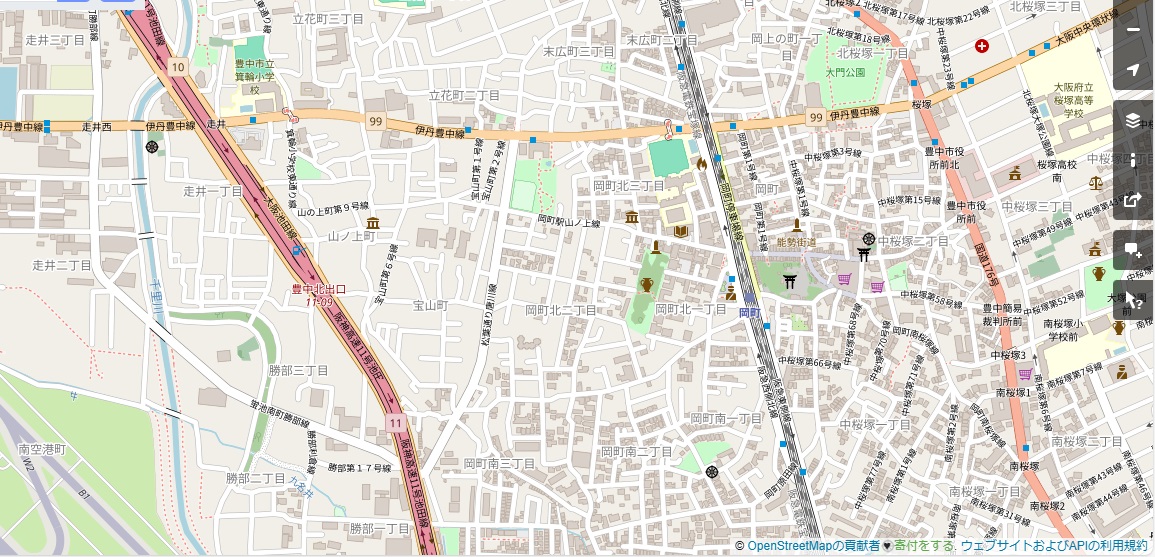

岡町は江戸時代から原田神社の門前町として発展した地で、駅前に今も賑やかな商店街があります。商店街の先には豊中市役所があり、駅の西側には古墳や戦前住宅地もあります。ブラブラ歩いているといろんな発見があり面白いまちです。

岡町商店街

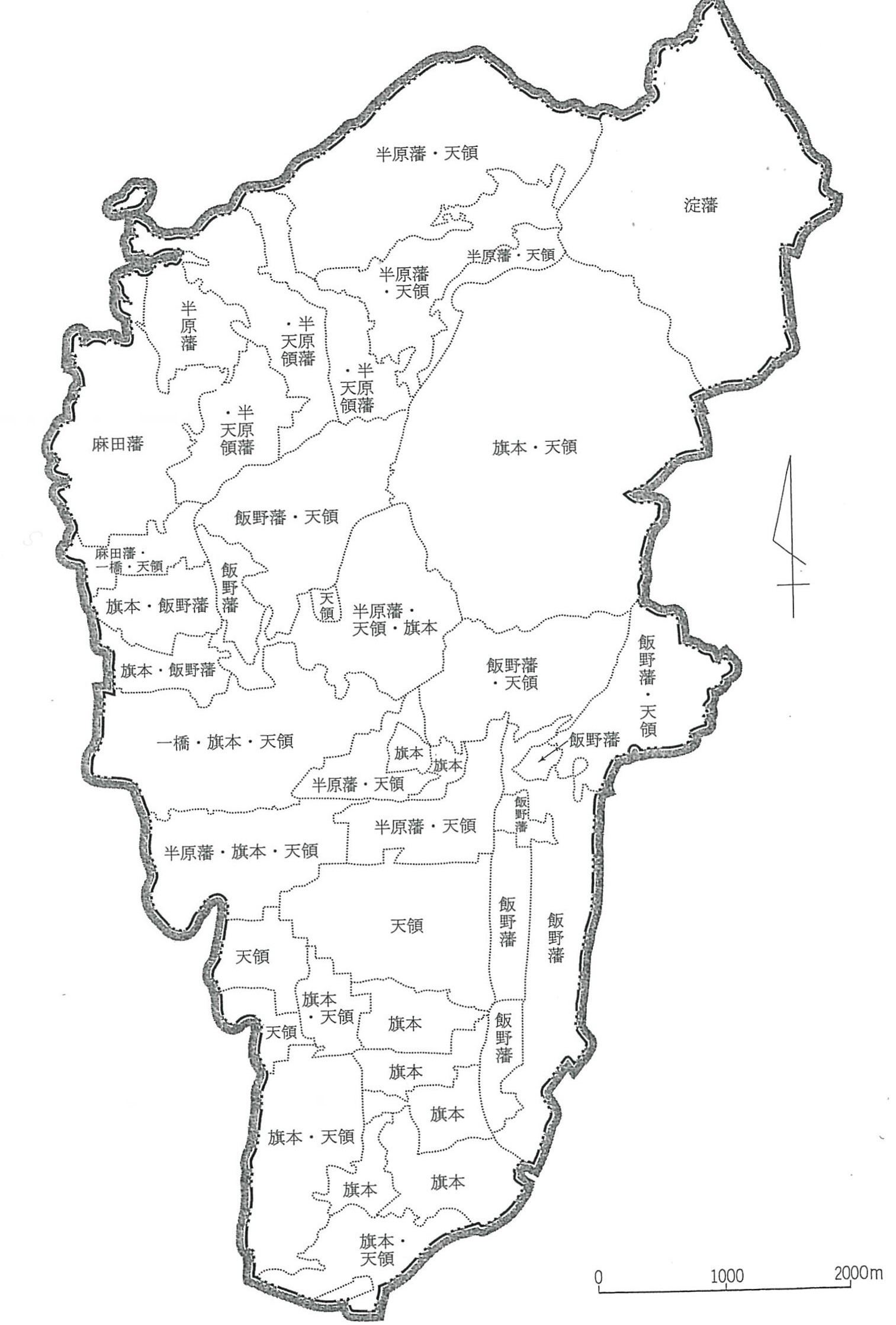

現在の豊中市域は、江戸時代には支配者がバラバラでした。現在の蛍池駅の西側には石高1万石の麻田藩の陣屋が置かれ、青木家が江戸時代を通じて支配していましたが、その他の地域は様々な藩の領地や旗本領、天領などが入り組んでいました(幕末の豊中には4大名領、8旗本領、天領、一橋領がありました)。

これは豊中地方が大坂に近い交通の要衝であり、徳川幕府がその支配をゆるぎないものにするため、「入組支配(いりくみしはい)」といって、譜代大名、旗本などの所領と天領を入りまじらせ、権力の分散化を図ったことによります。このことにより、豊中は非領国的性格の強い地域となり、社会経済的交流が盛んであったことと相まって、人々は封建的な枠組みにとらわれることなく、比較的自由に行動することができました。

幕末期豊中の所領配置(「新修 豊中市史 第8巻 社会経済」(平成17年)より)

岡町駅の東側には、原田神社があります。社伝によると4〜5世紀に古墳の跡地に創建されたようです。江戸時代には神社の北側が能勢街道と伊丹街道の交差点となったことで、門前町として栄えました。

原田神社の境内のすぐ北側には、「土手嘉(どてか)」という

うどん屋があります。創業は江戸時代半ばで、現店主は9代目です。調べていると、京都大学人文科学研究所の菊地暁さんが、今から30年近く前に先々代(7代目)に聞き書きされた「うどんとモダン」という文章に出会いました。

「土手嘉」外観

土手嘉創業のいきさつは、丹波の篠山藩の藩士が藩主に命じられて品物を探して大坂に出てきたが、その品物が見つからないために帰ることができず、この地でうどん屋を始めたというものだそうです。「土手」というのは神社を取り囲んでいた玉垣のことで、初代店主は嘉吉と名乗っていたことからこの店名になりました。旧街道の交差点であり、原田神社の門前という抜群の立地で、多くの奉公人を抱えて繁盛してきました。

創業当時は酒の販売も手掛け、明治の代になるとガス灯や新聞、氷、アイスクリームの販売にも乗り出したそうです。明治43年(1910年)に箕面有馬電気軌道(現在の阪急電鉄)が開通し、同年に岡町駅が設けられると、能勢街道沿いだけでなく、駅から原田神社の北側の通り沿いにもお店が増えていきました。現在岡町商店街に残されているお店の多くは、大正から昭和初期にかけて創業しています。

原田神社の南側の住宅地を歩いていると、古い萱葺きの建物を見つけました。調べてみると、この建物は麻田藩陣屋の長屋門で、江戸時代の末期に建てられ(つまりもともとは現在の蛍池駅近くにあり)、その後この地に移設されたそうです。

豊中市内には他にも何ヶ所か、麻田藩の陣屋門と藩主屋敷の玄関が移築されている場所があります。マップなどにはなっていないようですが…

麻田藩陣屋 長屋門

その近くには「森田建設」の社屋がありました。建物には「大治(ダイジ)」という屋号が書かれていたので、調べてみると、大治(ダイジ)を興した森田治右衛門は岡町駅から南1kmほどの、勝部という半農半工の大工村の棟梁だったこと、慶安5(1652)年の原田神社の再建にも携わっていたことが分かりました。

「森田建設」外観

この情報が載っていたのは、現在も勝部で営業されている「森田工務店」のサイト( https://morita-net.co.jp/aboutus/history/ )でした。

森田工務店は大清(ダイセ)という屋号で、治右衛門の弟・清治郎が元禄年間(1688〜1704)に分離独立したのだそうです。

徳川時代、近畿地方の建築工事は、徳川家康配下の中井大和守に始まる中井家が取り仕切っており、勝部の大工たちも摂津農村大工10組の一つ「勝部組」として、京都御所や近隣の社寺の建設、修理などに携わっていたそうです。

「森田工務店」外観

明治43年の箕面有馬電気鉄道開通の後、岡町駅の西側は「岡町住宅」として開発されました。そのことで、地元岡町にも建設需要が生まれています。現在も残されている「登録文化財 西山家住宅」の母屋は、大清が建築を請け負った住宅なのだそうです。

登録文化財 西山家住宅高塀

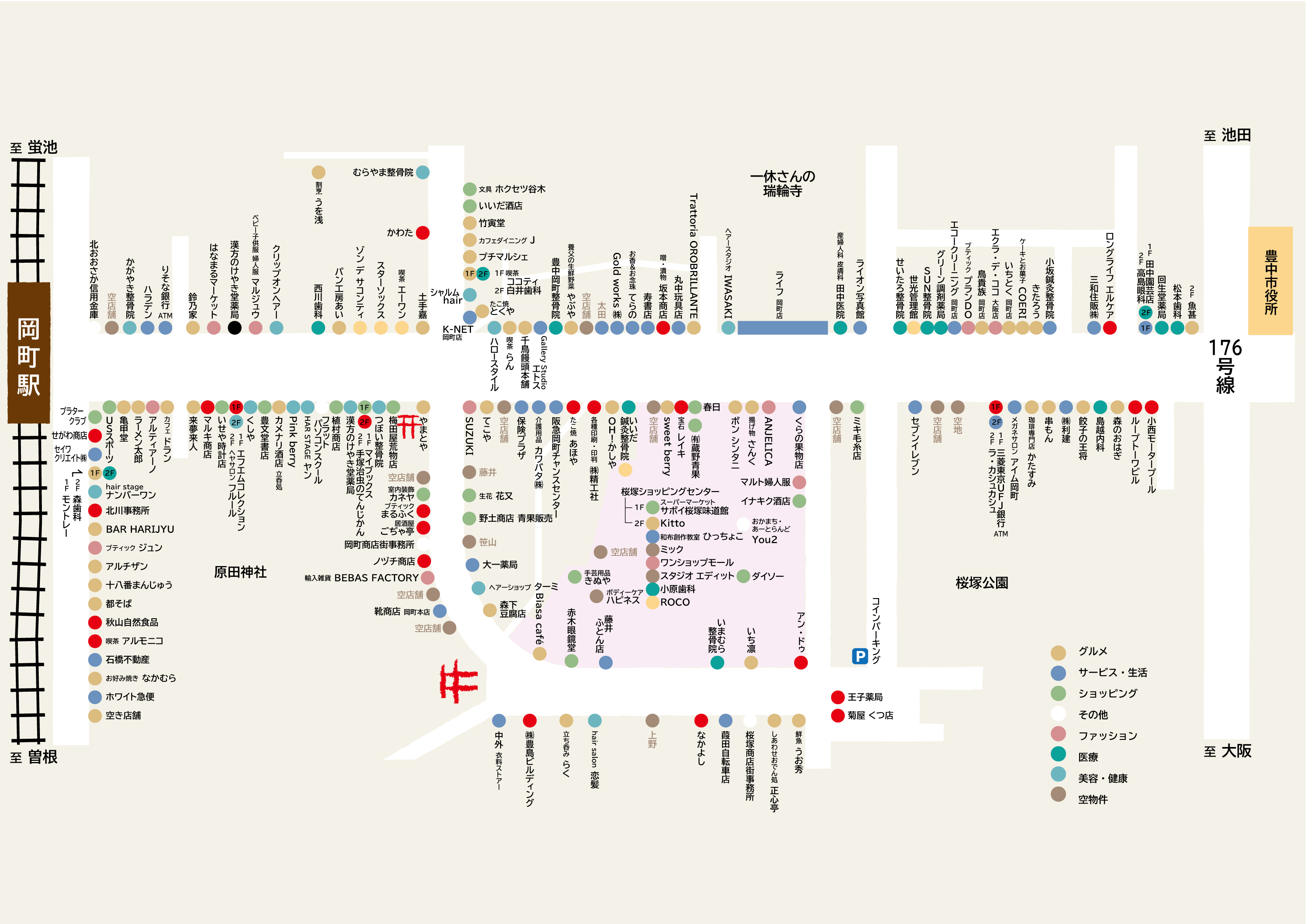

土手嘉の東側(能勢街道の東側)には桜塚市場がありましたが、昭和13年(1938)に豊中市役所が岡町商店街の東に移ってきたことから商店が増え、桜塚商店街ができました。

この頃にはまだ、原田神社の周囲には玉垣が巡らされていましたが、昭和21年に原田神社は玉垣を後退させて、店舗を建てて貸し出しました。そそして岡町商店街は戦後さらに栄えました。

現在も両商店街には新旧約150店舗が集まり、フードフェスティバルやミュージックフェスティバル、夜店などのイベントを催しています。

岡町・桜塚商業団体連合会 WEBサイトより

2022年に、野菜に詳しい「野菜芸人」として知られるお笑い芸人の土肥(どひ)ポン太さんが、岡町商店街の入り口、岡町駅からすぐの所に、青果店「ベジタブル&フルーツストア ポン太青果」をオープンさせています。ポン太さんは自ら野菜や果物を仕入れ、日中は店頭に立って接客やレジ打ちをされており、いつも多くの買い物客で賑わっています。

また昔からの商店街の店舗を引き継いて、新たにお店を始める人たちも出てきています。レトロで懐かしい雰囲気とともに、新たな動きを感じられる、岡町はそんなまちになっています。

賑わう「ポン太青果」

※【シリーズ】街角をゆくは、不定期で連載いたします。

<CELのホームページ>

エネルギー・文化研究所の活動や研究員を紹介しています。ぜひ、ご覧ください。